管理業務等の適正化に関する法律が2021年6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となっています。

尾西先生、賃貸住宅管理業登録が必要な会社さんは、どんな会社さんなんですか?

賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられていますね。

宅建業許可をすでにもっている会社さんであれば、登録は必要ないんでしょうか?

いいえ、宅建業許可をすでに受けている会社でも登録が必要になります。今回は「賃貸住宅管理業」について解説していきます。

賃貸管理業とは

「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。

こういった業務を行う業者で、 自己所有物件の管理除き、賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられています。(これは宅建業許可やマンション管理業登録をすでにもっている会社であっても登録が必要です)

登録の条件などで気をつけることはありますか?

そうですね、賃貸管理業の登録には「業務管理者」の配置が必要になるので次の項目で詳しく説明します。

業務管理者について

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。(管理業を行っている営業所等のみ、やっていない営業所等は配置不要)

業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなされます。

賃貸住宅管理業者は、「管理業務」として、賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行うほか、これらの「管理業務」以外にも、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行うこととなります。

業務管理者にも条件があるんですね。

実務経験や講習などが必要になるので、条件をしっかり押さえておおきましょう。

費用(登録免許税)

登録手数料については、以下の様になります。

役所への手数料がかかるんですね。

更新の場合はオンライン申請だと少し安くなるので、覚えておきたいですね。

申請方法

賃貸住宅管理業登録の申請は電子システムの申請と郵送の申請ができます。

電子システムの申請ステップ

1.GビズIDプライムのアカウントの取得

↓

2.電子申請システムにログイン

↓

3.システムに必要事項を入力し、且つ必要書類を添付後、申請ボタンを押し申請を行う

↓

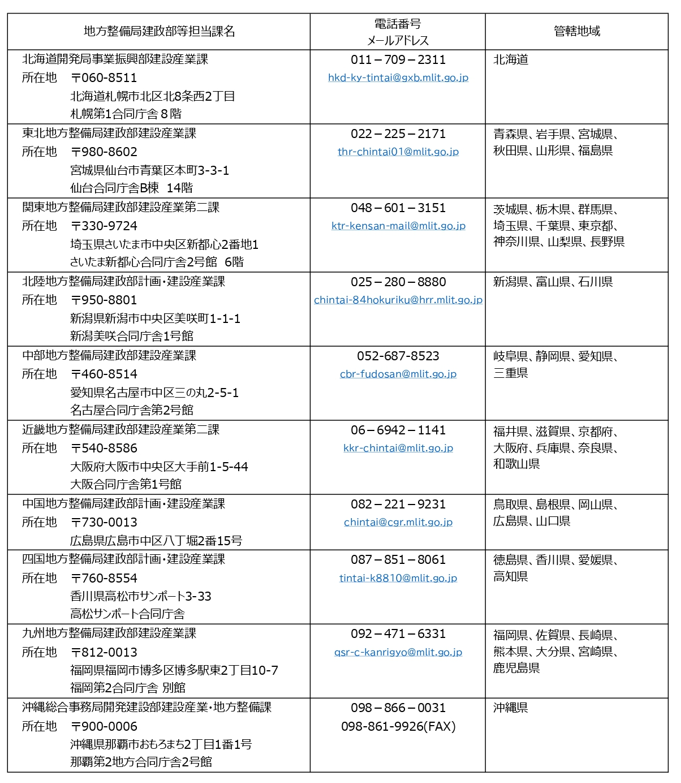

4.各地方整備局での審査

↓

5.登録完了

郵送申請の申請ステップ

1.国土交通省のホームページから申請様式をダウンロード

↓

2.申請を作成し、添付書類を準備する

↓

3.担当の各地方整備局へ申請書類等を郵送する

↓

4.各地方整備局での審査

↓

5.登録完了

※申請書の様式については、国土交通省のHPからダウンロードできます。以下のリンクからアクセスできます。

オンラインで申請も郵送申請もどちらもできるのですね。

そうですね、ただ電子システムによる申請が推奨されているようです。

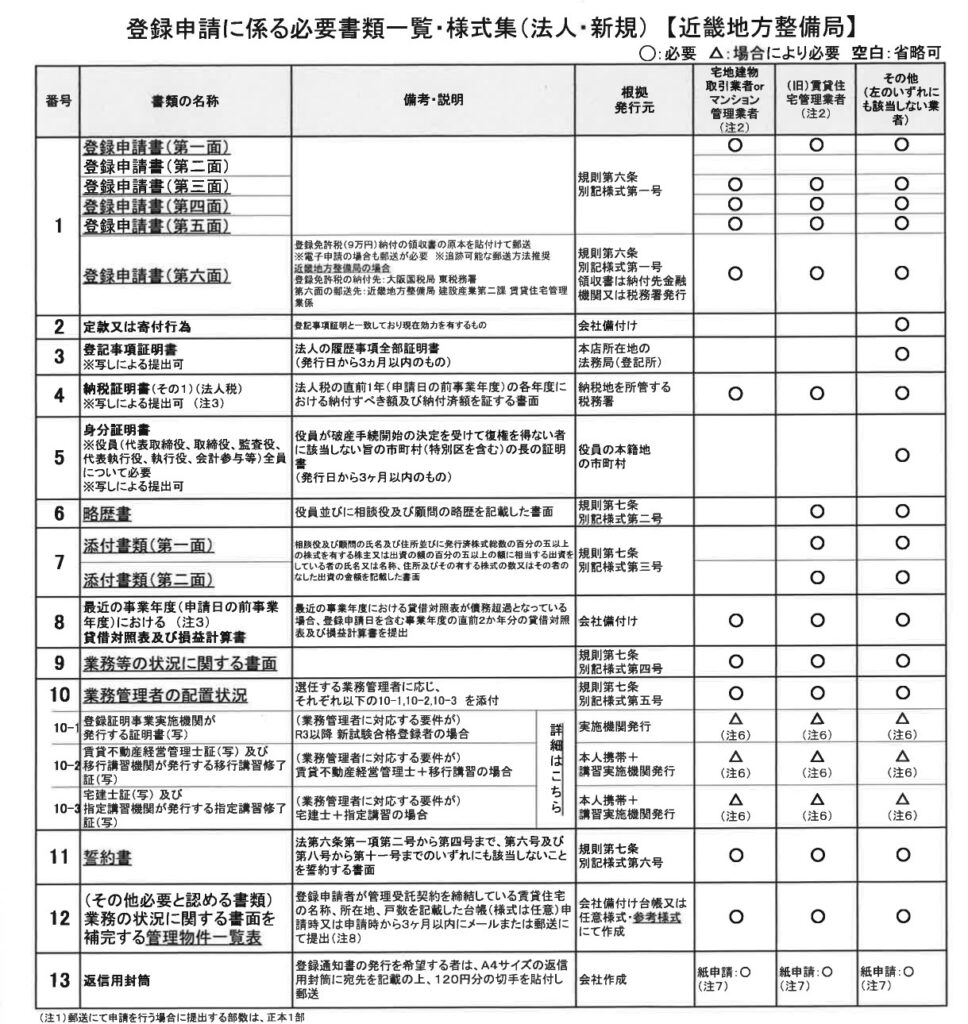

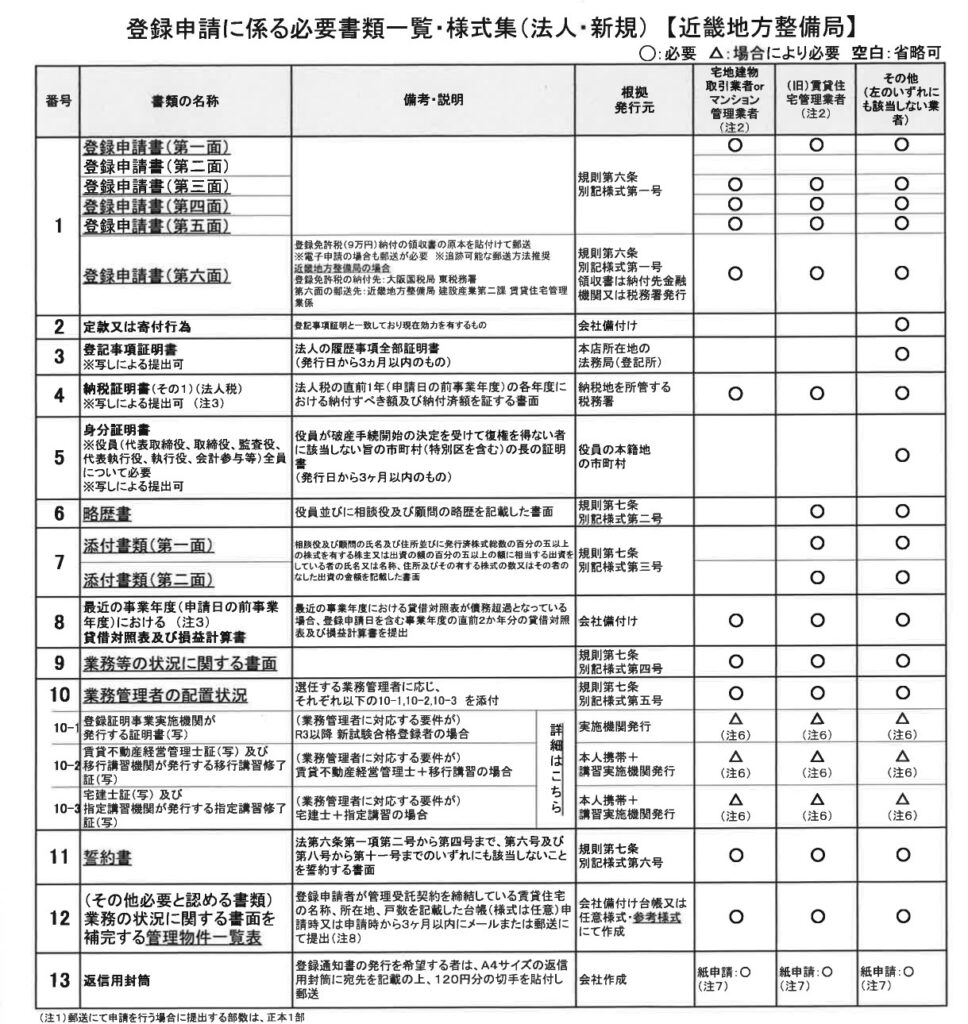

必要書類

法人の必要書類は以下のものになります。宅地建物取引業の登録のある事業者の方やマンション管理業の登録のある事業者の方については書類の省略が認められています。

※書類一覧が見にくい場合や、個人の書類一覧については下記のリンクから近畿地方整備局の書類一覧をご確認ください。

宅建業許可などをもっている会社は省略できる書類もあるのですね。

どの書類が必要になるかしっかり確認しておきましょう。

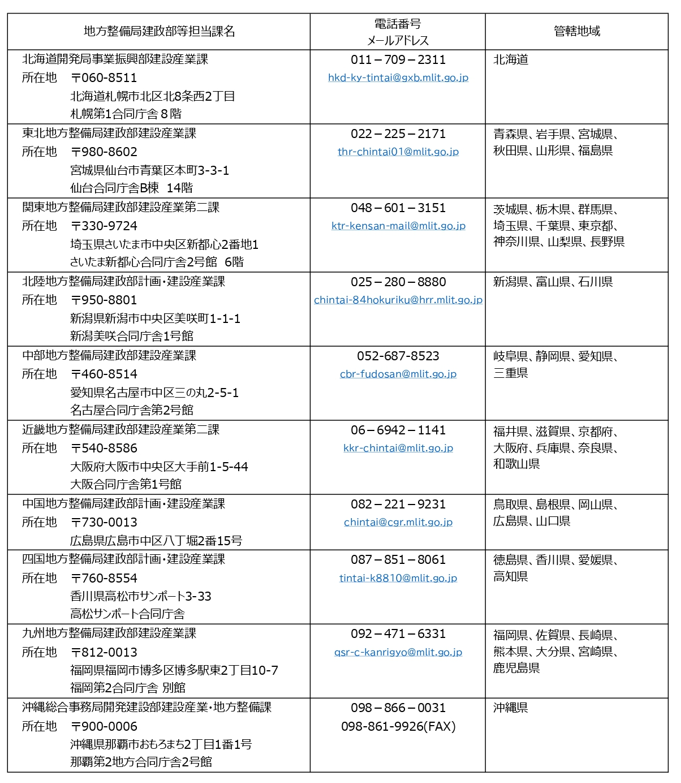

申請先について

申請先は管轄地域によって違います。各申請先は以下のようになります。

近畿地方だと申請先は近畿地方整備局になるというわけですね。

はい。申請先を間違えないように気をつけましょう。

いつまでに登録すればいいか

賃貸住宅管理業登録については2021年6月15日から施行されていますが、対象の事業者の方の登録の期限は、2022年6月15日までが登録の期限となっています。 登録が義務付けられている事業者の方でまだ登録お済でない事業者の方は速やかに申請するようにしましょう。

登録期限を過ぎてしまってる場合でも申請は大丈夫なんでしょうか?

登録期限を過ぎてしまった場合は、一度申請先の機関に確認することをおすすめしますが、速やかに書類を提出するようにしましょう。

最後に

今回は賃貸住宅管理業登録について解説しましたが、いかかでしたでしょうか?

宅建業登録に比べると、申請はそこまで難しくもない感じでしょうか?

そうですね、申請の難しさについては、宅建業登録に比べるとと難易度、煩雑度はやや低いと思われます。

宅建業やマンション管理業をお持ちの事業者さんでも登録は必要になりますので、自社が対象の会社になるかどうか確認しておきましょう。は賃貸住宅管理業登録でお困りの際は当事務所までお問合せください。